【通世智库】陈敏华:永存我心的爱——忆我的丈夫陶一凡

2023-07-26 10:24:15

2022年12月25日,我敬爱的丈夫,平静安然的告别了眷恋着他的亲友们,走了。

72年前,在上海致远中学上学不满16岁的陶一凡,毅然弃笔从戎,随志愿军跨过鸭绿江,奔赴朝鲜战场。他说过,12月25日是我们志愿军入朝的日子。听护工说,临终前夜,老陶讲了一夜的话,多数是朝鲜战场的事儿。这次住进同仁医院的ICU室,他仍然半卧位,身上挂了七根引流管及输液管。坚持到这一天,我懂得他。梳着他的头发,抚摸着他的额头面颊,我告诉他放心的走吧。其后的一周,忙碌着安葬和整理他的资料。我不断收到许多来信,大家纷纷用赞美敬仰他的文字、诗词及令人感动的故事,讲述着他的为人、贡献和高尚品德,诉说对他的怀念和不舍。我每天读到深夜,悲痛强烈的冲击着我的内心,并逐渐加深而不能自拔,不能安眠。我知道趁着头脑还清醒,我应该写写他。【作者:陈敏华;来源:通世智库;编撰:张小青】

与陶一凡共同生活近五十年,各自匆匆忙着自己的事业,无暇谈情说爱,只觉得他好脾气、好修养、我好运气。实际上真正深入了解他,是在他病逝之后整理他遗物的过程中,对照他在完成大量工作时的身体状况和病情。使我深切感受到他不顾自己病痛,怀着对党的忠诚,对事业的热爱与执着,对家庭和亲朋同事充满热忱与关爱,在一个平凡的岗位上做到如此不平凡。

几经磨难,终成眷属

几次提笔,开了几个头,便泪流满面,不知从哪儿写起。

我和老陶相识相知相爱在那个特殊的年代,这是一段与同时代的人相似却又完全不同的经历。那是1968年的一天,同科室的护士长郑惠突然找我,让我在北大医院里帮他表弟陶一凡找个对象。原话是这么说的:“我表弟在北京日报理论部当编辑,是个好人,但心脏有病,35岁了还没有找过对象,你能否帮我找个年龄大些,长相一般的医生或护士介绍给他”。我答应并开始努力物色,结果找了一个30多岁的老姑娘,并约好下个星期日在护士长家见面,我作为陪同伴行。没想到女方没有看上他,嫌他瘦弱病态。我向护士长汇报了,附带说了一句,男方其实条件很好,很和蔼,有文化,比那些追我的人可强多了。护士长瞪大眼说,你是否愿意同他交往?我认真的点点头。因为,他长得有点像我很敬佩的舅舅,从小缺少父爱的我,内心里对他有点好感,虽然我当时较“出众”,追求的人不少,也知道他大我10岁,但我毅然答应了和他“交往”。

护士长喜出望外,立刻约我们见面。共3次相见。第一次他寡言,微笑着听我说工作上的事情,我毫无拘束的夸夸其谈,完全没有陌生感,我也奇怪自己在陌生人面前的放松。后来回忆,是他关注温和的眼神鼓励我首次见面就敞开了自己的心扉。第二次见面,听到他谈了自己的经历和不足:赴朝六年,在战场上得了风湿性心脏病和胃溃疡,并很重。也谈了一些有趣的事情,如一个炕上要睡十几个战士,没法起夜,就把美国兵的空罐头钻一个洞,穿上铁丝,夜里当尿壶用,行军时叮当响,逗得我哈哈大笑。几个小时一晃就过去了,我对他产生了好感。

其实在第一次见面后,我主动去当时文化部的“看守所”看望舅舅。他是个老革命,文革期间被造反派错误的隔离审查。我找舅舅是想征求他的意见,因为远在上海的妈妈要求我谈男朋友一定要听舅舅的意见。谁知舅舅一听是理论部的编辑,坚决反对说,你可以找个医生、工人,不要找搞政治工作的人。缺心眼儿的我,把舅舅的意见也告诉了老陶。他听后说:你舅舅的意见可能有点道理,他完全是为你好。不知怎么,我把他当作知心的大哥哥一样。

快到元旦了,却没有接到他的约会电话。我沉不住气了,到护士长家里打听,才知道他为了赶社论开夜车,致胃溃疡穿孔,头天夜里做了急症手术住着院呢,我问清了病床号就去了。推开门只见他半卧位,身上插满了管子,输液管、氧气管、鼻饲管、导尿管、腹腔引流管,血压监控及心电图电缆。这是手术第二天,痛苦是必然的,但他仍然给我一个微笑,并说了声“对不起”。当我看到他手上的输液周围已鼓起了一个小馒头的包,惊讶地说,输液已经漏出来了,你为什么不打呼叫器。他回答说:“她们正交接班,忙着呢,过一会儿再叫吧”。我打了呼叫灯,一会儿来了个实习护士,一看我在旁,实习生就说去叫老师来打。他立刻叫住学生说,“我瘦、血管粗好打,你正好可以练练……。”我从来没有见过这样不顾自己病痛的病人,敬佩之心油然而生。我看到他病情重,正被监护,便向他告辞了,去护士站翻看了他的病历,上面详细记载着他手术过程中出血、心脏病发作、停跳抢救的过程,这就是第三次见面。

我去探望老陶的事情在医院传开了,手术医生和麻醉医生都是我的朋友,他们好心相劝:这个病人显然不适合你。因为我当时是北医的田径、游泳运动员,因健壮和活跃小有名气。医生说,他最多只能活7-10年,而且是病怏怏的。但我对他的人品已产生好感,并没有动摇。不到两周,老陶出院了,他托护士长带话说,由于他的身体状况不想连累我,继而“失踪了”,说到外地休养去了,详细地址谁也不知道。1969年,我响应毛主席把医疗重点放到农村去的“六·二六”指示,告别了首都,奔赴甘肃平凉,也彻底放下了与他的一段交往。

下放到山沟里,对于一个高龄女性,多次被介绍对象。有一段甚至和一位北医下放的医生到了谈婚论嫁的程度,但半夜里却常梦到半坐着,身上挂满了管子的老陶在呼唤我,惊醒后泪溢,自己怀疑是看了《简·爱》受到影响,然而这样的梦不止一两次。此后不知为何,总也下不了决心“谈朋友”。有一天,护士长介绍她下放到甘肃的堂弟来看我。他的堂弟告知我:“陶一凡是完了,以前虽然身体不好,但还有政治资本,现在是彻底完了,我到北京日报看见斗大的字——陶一凡是北京日报最大的“5·16”分子,还打着大红的叉,被关起来了……”。我吃惊的脑子一片空白。送走了来客,我立即给“反革命分子”陶一凡写了一封信,信中写到:“陶一凡同志,听说了你的事情,我十分难过。我坚定的相信你是一个好同志,也许有人反党但你不会反党,你克己奉公努力工作,党会看得见,你要有自信……。”并寄给护士长转交给老陶。后来,护士长去探视时给他看了这封信。他默不作声,点点头,退还了信。和他仅仅是三次的相见,居然一直深深印在我心里,不知是否天意。

三年以后,我在甘肃平凉二院为抢救一个翻车受伤的小青年,从手术台下来输了300毫升血,既而又上手术台参加抢救。过度疲劳,致半夜心慌气喘,当时心率不到40次/分。经内科金大夫会诊,是心肌缺血,怀疑患了当地的克山病,他就偷偷地嘱咐我立即回上海治病。后在上海瑞金医院心内科住院详细检查,被诊断为“原因不明心肌病、心肌缺血”。我妈妈是一名医生,知道此病的严重性,常常流泪无措。妈妈28岁便与入狱获刑的爸爸离婚,一个人含辛茹苦好不容易带大我们4个孩子。弟弟和小妹均因为是六八届高中生、初中生要下放农村。我作为她的靠山,又独身在西北,还患了重疾,从经济和精神上一下子压垮了她。我见状不忍,安慰她:“妈妈,这是下放到甘肃得的地方病,北医一定会给我治。”怀揣着妈妈省下的100元钱北上回北京。到北京治病的过程并不那么顺利,当时的政策是“6·26”下放者暂不得回京,故北医有些医生认为不能下“地方病”的诊断。尽管有不少老同志帮助我,但困难来自各个方面,绝望、痛苦、不知所措,三次住院身体已衰弱变形。

在一个冬天的周末,我住的病房里七个床位挤满了探视者,我心烦意乱,到小花园里找清静。寒风凛烈受不了,突然想到护士长家就在医院旁,于是到她家去坐坐,也受到了她热情的接待。五分钟后,听到门口喧哗,她们一家四口在门口高兴的说,“那么长时间不来,稀客呀!”我知道有客人来,准备起身告辞,没想到,在门口见到的是陶一凡。四目相对,两人都呆住了,只好坐下,却不知从何说起,场面很尴尬,继而两个人同时起身要走。7岁的小外甥女问:“你们要干嘛去?你们是约好一起来的吗?”我们只好又坐下开始聊天。陶问:“你怎么穿病人衣服?你怎么了,那么瘦?”我答:“得了心肌病。” “严重吗?” “严重!”“怎么严重?”“要死人的”我说。沉思了一下,他说:“噢,我今天有事先告辞了,你多保重。”他走后,他表姐表姐夫说:“你们很有意思,这个一凡无论给他介绍谁都“谢绝”不见,说身体不好不想害人。可是今天好像很关心你,半年不来串门的人,今天你俩一起来了,奇怪。”这一夜我不能安眠,又想起《简·爱》。

第二天傍晚,老陶的姐姐和姐夫匆忙赶来病房看我,说陶一凡有回话了:“与其说以前身体条件配不上她,现在我可以照顾她了。”犹如晴空一声春雷,病重中无助的我不禁泪溢,这中间相隔了六年时间,简直不可思议,我相信这是天意、是缘分。也许他想起那封信,也许他一直在等着我。后面的三个月,感情发展的速度如同闪婚,把我的朋友、同事都惊着了。随后,他每周都有好消息告诉我:如已经联系好“江苏日报”,“解放日报”,要带着我到外地安家落户;而我只有一个念头,这人靠得住,我愿跟他去天涯海角。

婚礼定在五一劳动节,我的朋友们要帮着操办婚礼,让我跟老陶要钱。他瞪大眼睛问,结婚要钱吗?要多少钱?朋友们说要200元。他回答,给我两天时间行吗?原来他身无分文。他南京的三姐立刻电汇来钱,科室里的40多人为我们办了简约热闹的婚礼。婚礼上,大家一定要我们合唱一首歌,我俩居然同时想起唱“高楼万丈平地起,盘龙卧虎高山顶……”。结婚后,我看见他内衣内裤甚至袜子上都是补丁,像是女手工。他很得意的说这是在部队里学的。我满腹疑问,一个大学生,一个调干生,钱都哪儿里去了?婚礼后跟随他回老家南京、扬州,才知道他的钱大都支援给老家的姐姐哥哥,养着老父亲以及单身的大哥和侄子,支持大姐6个孩子上学交学费……。我少年时曾过过苦日子,完全理解他的处境,一方面是敬佩他善良的为人,朴素的品格,一方面下决心支撑好这个小家,关爱他的身体。

相濡以沫,携手共进

当时我还没有工作。每个月,老陶的工资除了寄回老家赡养父亲,我们支付房租水电后所剩无几,勉强度日。有时距发工资还有一周,我却只剩几块钱,吃两天雪里蕻炒肉末的汤面,把仅有的一点点肉沫埋在他的碗底。有时可以剩下几元钱,给他买双袜子或汗衫,他会高兴的千谢万谢。记得他因痔疮反复发作,陪他到二龙路医院做手术,术后怎么办?我便借了一辆自行车,让他站在脚踏板上,我把着车头推他走回来,他忍着疼痛一再对我说:对不起对不起。路边行人好奇地看着1米86的大个子挺立在脚蹬上,我紧紧把稳车头,走了一个多小时。回家后,两人瘫倒在三姐寄来的床板上(此床板用了6年),艰苦而幸福的婚后生活,令我至今回味。

1976年终于怀上了孩子,可是唐山地震闹的北京也人心惶惶,他怕孩子受影响,坚决要求我回上海。我怕他一个人在京没人照顾,就如生离死别一样,在北京站流泪告别。那时候通讯不方便,只有一封封长信寄托思念。

1977年9月,我得到帮助,可以在北京落户口并找工作。在老陶的鼓励和北肿老所长徐光炜教授的关爱下,我回到北医肿瘤所工作。要上班了,正在哺乳的女儿怎么办?只能痛下决心送托儿所全托。每天夜里12点及凌晨5点,我就到托儿所给孩子喂奶。一路上,我吃着凉馒头,喝着白开水,感到天真冷、真黑。我们的艰难引起了托儿所老师的同情,终于在女儿十个月的时候,老师告诉我们,试着给女儿喂牛奶成功了。

1977年B超新技术刚进入中国。我有幸被派往上海肿瘤医院进修学习一年,带着未满周岁的女儿又去了上海。在交通电话不方便的年代,双方的思念和艰难不堪回首。老陶勒紧裤腰把钱尽可能寄给我们,厚厚的信纸寄托着他的鼓励和对美好前景的向往。一年后,老陶在北京车站迎回我们娘俩,奇怪的是一岁半的女儿伸开双手扑到他怀里,紧紧相拥,也不怕爸爸的胡子扎。

支持我的医学追求

闺女上托儿所一关过后,我就开始了紧张的创业工作。钻入到一门新学科,要补的课太多了,要看大量的相关书,每天回家后几乎没有时间干家务。老陶开始学习做饭,抢着洗衣、整理房间,还不断鼓励我,“敏华你聪明加努力,我看行。”他常常会问我的工作情况和学习心得,我也会和他讨论,尤其是他帮我分析做错的病例,对成功的病例他鼓励我记笔记,看见我画的解剖图,他说医生的报告单上要有这样的记录和图,患者和手术医生该多高兴呀。我就开创了画解剖图报告单的先例,很多学生模仿也得到临床医生的好评,后来很快还出了一本书。

为了提高业务水平,我常去看书、统计病例,老陶就承担休息日带孩子的任务。他心里想,我们两个都有心脏病,若闺女将来是个医生就好了。闺女长大后,果然成了一个有水平的好医生。

在老陶的支持下,我的临床诊断水平不断提高。中国胆管疾病发生率高,但容易发生病变的总胆管下端,因为受胃窦十二指肠横结肠气体干扰,超声诊断难以显示。我用了多种方法进行改善,日思夜想,做梦时常会产生一种新的方法,可是早晨醒来却忘记了,心里十分沮丧。老陶知道后,就在床头柜上放了笔和纸,嘱咐我半夜里可推醒他帮我记录下来。早晨醒来,看了牛头不对马嘴的内容,两人哈哈大笑,但基本内容大概记下了。我知道,他有时候多吃一次安眠药也难以再入睡。这个胆管系列诊断策略的完成,大大提高了超声对胆总管肿瘤和壶腹乳头病变的早期诊断率,作为无创无需造影剂的快速诊断方法,受到国内外医学界高度重视。论文在中美日权威杂志发表并转载,在日本北海道大学被称为“陈氏法”,后来获北京市科技成果二等奖、三等奖,并应邀参加了我国胆道权威黄志强院士胆道专著的章节撰写,受到他高度赞扬。相关内容在日本放射学会上发表后,也被大会主席称为“陈氏法”,解决了临床早期诊断难题。参会的中国放射学院士刘玉清和台湾放射学会张遵主任同时走上主席台和我握手,称我为中国人争了光。那时刻一凡的帮助历历在目,我在第一时间找到国际电话向他报了喜!

我常和他讨论自己的工作状况,因为我发现了一些早期癌病例,他听后大喜,鼓励我总结方法,并提醒我一定要打好基本功,练就手上的功夫,说超声医生手技及扫查方法极重要……。我笑他“外行领导内行”。他仍微笑的回答我:旁观者清嘛。受他的启发,我把重视B超医生手技的重要性的文章总结后发表在健康报上,收到了同行们的好评。

几十年来他指导着我,帮助我,支撑着我。在成为“北京大学二级教授”的过程中,在我几经磨难,承受误解、中伤,想退出时,他却苦口婆心劝导我,“敏华,你距成功仅一步之遥了,海纳百川无欲则刚,你为自己吗?你为患者,那么多中央首长、院士找你会诊,那么多老百姓信任你,不就是你存在的价值吗?”。我遇到复杂的事情容易急躁,有时不免流泪或闹小情绪,几十年来他用宽厚的笑容抚慰着我,用博大的胸怀包容着我,总是说:你太辛苦了,太累了,休息一下吧……。

引领我更上一层

他虽不是医学口的人,但作为市委宣传部主管文教卫生系统的副部长,他曾经关注医学界的发展,帮助和解决一些医学上的问题,因此与徐光炜院长,刘玉清院士,钟南山院士、王忠诚院士,柯杨校长等医学界权威都有交往。大约十年前,我在家接受记者采访。记者走后,他语气平静的说:“敏华,这么多年看到你的成长和成功,为你高兴也欣慰,你是一个认真、努力、做事不要命的人,具备了科学研究者的条件,但你并不知道你一生的真正价值。什么获奖、名利都是次要的,你用近五十年的奋斗,引领了一个影像诊断和局部治疗交叉学科的兴起和推广,造福于百姓,这才是最重要的贡献。”我吃惊的看着他坚定的眼神和紧抿的嘴。只见他点了几下头又说,他在全程参加了我们办的中华医学会“肝癌早诊和消融治疗”培训班后,采访了不少临床医生的听课反应,很受感动;尤其是看了多位医学权威给我们出版的几部书写的序,他更了解了我们的追求,他握着我的手说:今后把身体养好,把最后一本大书完成,你的人生就很圆满了。我问他为什么至今才跟我说,他回答:“因为你们已经炉火纯青,可以说了。”他作为一个旁观者,客观冷静地评价我,并告知我,人的一生到了此阶段更应该追求“舍”而不是“得”,我深受启发,也坚定了余生要走下去的路。

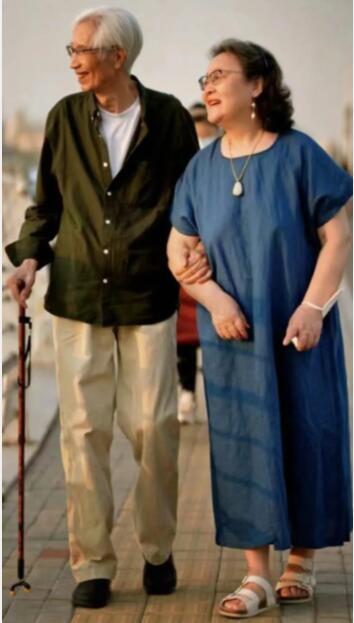

在北京市举办的北京市十大健康卫士暨陈敏华事绩表彰大会后,陶一凡、陈敏华夫妇合影。

留下丰厚的精神财富

他一生做过十几次外科手术,近二十年来仅心脏就三次,住过二十余次医院,被抢救过六次,在家里就晕倒过三次。他的身体屡屡亮起红灯,最大的一次手术是2000年5月发生心功能衰竭,住进安贞医院。市卫生局和张兆光院长组织了全市多位心脏病专家给他会诊、讨论治疗方案。对一个四十多年风湿性心脏病近七十岁的病况,多数专家不同意做切开心脏换瓣膜的大手术,尤其他对体外循环后心脏复跳的特效药过敏,认为手术换瓣膜成功率不到50%。但以孟大夫为首的40多岁的少壮派们认为“微创治疗后仍活得歪歪腻腻,没有生活质量,而切开心脏大做,换上机械瓣膜后可以如正常人一样活十余年”。两个小时的讨论没有定论,最后把决定权交给患者和家属。我紧张的看着他,而他笑眯眯的说:“当然应该试试,不成功,以后就不会再给你添麻烦了,成功了就能再工作,尚有很多事儿没有做完呢。”在生死攸关的分叉路上,他坚定地选择了拼一下,这就是陶一凡。手术日已定,夜里我问他没有什么事儿要交代给我吗,要不要告诉女儿和他姐姐,他仍然是坚定而微笑的说不用!夜里他居然打鼾睡得很香,我彻夜未眠,早晨7:30手术室来接他,他平静的说,我想刷刷牙。然后躺在平车上没有看我一眼。我紧跟着车到了电梯门口,紧张地用手挡着即将关闭的电梯门,他突然抬起身,紧握两手,大声说“敏华加油!”仿佛向我告别。回到病房,我焦急的等候手术结果,妈妈在电话那头不断的责怪我:“你太大胆了,万一……”我的眼泪禁不住的流。十一点半左右,观摩手术的吴炜大夫从手术室里打来电话:“心脏复跳了,手术成功!”。我瘫倒在病床上,他赢了。而我从这次经历也知道了他是一个真正的强者。是什么力量给了他勇气,细细想来,肯定是朝鲜战争的经历,那种残酷性在他心理上的烙印是抹不去的。有一次,他又在看长津湖的电视剧(百看不厌),我问他真有这么艰苦吗?他回答了我三个字 “比这苦”。然后就低下了头进入到沉思中,那神态令人心痛。相比之下他的坚强和我的脆弱,在处处时时都可以体现出来。

更让我难以理解的是,老陶大手术后的三年,心脏和大血管血栓的病变还仍然困扰着他,后续手术就做了几次,小腿的血栓已使皮肤渐成黑色,心功能不全,房颤反复发作。也就这时候,他受市委的派遣,到《当代北京研究》担任主编等职务。他以难以想象的毅力克服了身体上诸多的不适,倾注了全部心血。同事们说:“他做了很多大事情;用12年时间带领团队完成了《当代中国城市发展丛书》(北京卷)等100余册书籍,为记录和研究当代北京史作出了重要贡献”。他没有豪言壮语,没有声张,只是默默埋头苦干。这段时间,我事业也到了关键时刻,手术、著书、办全国学习班等,忙得不亦乐乎,所以全然不知他在身体不适下每天工作那么辛苦。

2006年,我开始写肝癌消融的专著。这是一本突破我专业的书。在他的鼓励下,我开始动笔。因为是国内外的首部,没有可参考的。我思考了几天,无从下手。看到我的困惑,他告知我,这本书的写法必须掌握三个原则:凤头,猪肚,豹尾。即开头要精彩漂亮,内容要丰富,结尾要爽快麻利。很有指导意义,我开始了写作。完成第3个篇章后,我为了找个没人打扰的环境中,提出要独居。后来又向老陶提出每次打电话不能超过5分钟。他毫不犹豫的回答我“没问题”, 并约定每天早晨7:00-7:30左右他会打一个报平安的电话,但不要我接听和回电,这个电话也成了我早晨起床的呼叫铃,我从来就没有想过,为此他肯定睡不了懒觉。我就是这样被宠着被支持着,度过了最难最苦的写书阶段。其实我并不知道,这期间,他的身体发生了很多情况;首先是视力急剧下降,在同仁医院,他做了两次眼睛晶体置换手术。后来因心脏不适加剧,房颤频繁发作,又是在市委医务室大夫的陪同下到安贞医院装了心脏起搏器。事后我才知道,感到很自责,向他道歉,而他微笑的拍拍我说“你忙你的,有很多人帮我呢,放心吧。”书完稿后,我在这本医学专著的首页上,真诚的写上 “请以此书献给我相濡以沫的丈夫陶一凡。感谢他三十余年来给予我的支持和关爱。”在他帮助下完成的专著,获得同行及外科、放射影像学科权威们的高度评价,并成为国际肿瘤消融大会给我颁发金奖的一部分。老陶发自内心的为我高兴,为我庆贺。

在他去世后,雪片似的短信告诉我,“他是个克己奉公,宽容睿智,不顾病痛,献身革命事业的人,是共产党员中优秀的知识分子,优秀的干部……。就如市委宣传部对他的评价:“老陶的一生,闪耀着一个共产党人高尚的情操和精神光芒。”名作家张洁曾说:“我们知识分子有心里话就愿意跟老陶这样的干部说,他是我的大哥。”在我女儿结婚时,张洁破例担当了证婚人。中宣部原常务副部长徐惟诚、北京市委原副书记李志坚亦是他的好友,常喜欢和他交谈。他不但获得大人物的信任,也获得普通人的好评,如几年和几十年前的装修工,专职司机,患者王勇夫妇……,他们常向他反映农村和社会问题,也常来看他,他被大家的爱围绕。尤其是他正式退休后的几年,家里常常好友不断很是热闹,他的人格魅力像磁铁一样吸引着大家。

回忆这近五十年的相伴,就如我们俩在婚礼上唱的那首歌:高楼万丈平地起,盘龙卧虎高山顶……。1974年,我们两个赤手空拳,他姐姐从南京寄来的一块铺板用捡来的砖垫起当床、我妈从上海邮来的旧五屜柜、从单位租借的8平米房,开始建家创业。虽然艰难,但我们互相支撑,互相弥补,互相信任和互相照顾,同舟共济,同甘共苦,我们在各自的岗位上努力工作,并做出了贡献,创造了今天的业绩。他常说,没有共产党就没有今天的幸福生活,我们赶上了国家最好的时代,要懂得感恩。爱国永远是他坚强的信念。

告别

在预感到即将离开,他从ICU通过视频用平静的语调对我交待了几件事情:一是,此生对家庭温馨感到满意,肯定了我和孩子们的努力优秀;二是,对自己的工作尚满意;三是(提高声音说),我一生没有做过对不起他人的事情;四是,对秦主任及医护人员的感谢,一再要求我们不要给她们添麻烦。

24日,他已临近昏迷,我靠近他耳朵告诉他,女儿和孩子们在微信视频里呼叫你呢,他轻轻点头并微笑着说:“嗯,听见了,听见了”。他尽全力睁开眼睛把最后一瞬间的微笑留给大家。最后,他轻轻地对我表示:“我累了,就此告别吧”。然后就合上嘴闭上眼睛,面容平静的不再有任何反应,这时候我看到心电监控还都在正常的跳动,我抚摸着他的面颊安慰他。他没有胆怯,没有悲哀,视死如归地迎接那一刻。他看似温和柔弱内心却无比强大,这是刻在他骨子里的,是经过残酷战争洗礼而炼就的。夜深人静每回忆起这些,控制不住的心碎,泪湿枕被,为自己没有深刻理解他而内疚。后半生我对他尽力的照顾不仅是爱,是发自内心的敬佩。我不止一次的想,待我完成最后的任务,我会义无反顾地去陪伴他,不再让他孤单,把欠他的时间和抚爱还予他。

一凡,我的好丈夫、好老师、我的知音、我的灯塔、我的定海神针,是你造就了我和女儿。你的光辉品德和高尚人格深深影响了我和孩子及周围的亲友,永远珍藏在我们心里。爱你,直到永远。【作者:陈敏华;来源:通世智库;编撰:张小青】

2022年夏,陶一凡,陈敏华夫妇在通州运河湾散步。

作者陈敏华,北京大学肿瘤医院超声科首席专家,教授。